- ‘서울국제음식영화제’ 지속가능한밥상 프로그램 출품작

[리얼푸드=박준규 기자] 지구는 ‘인구 100억명 시대’를 기다리고 있습니다. 유엔(UN)은 100억명을 찍는 시점을 2050년에서 2060년 사이로 예상합니다. 입이 많아지면 자연히 먹을 식량이 문제로 떠오릅니다. 하지만 기후변화의 영향력이 커지면서 건강하고 충분한 식량을 생산할 여건은 점차 나빠집니다.

4일까지 열리는 ‘제 4회 서울국제음식영화제’엔 다양한 음식영화 52편이 상영됩니다. 특히 지속 가능한 식생활, 먹거리 생산을 말하는 영화들이 눈길을 끌었습니다. 누구나 고민하진 않지만 누군가는 골몰하고 대안을 찾아야 할 주제죠. 이들 영화는 “당신의 관심과 참여가 변화를 만들 수 있다”고 말합니다. 대표작들을 소개합니다.

▶먹을래? 먹을래! (Just Eat It - A Food Waste Story, 2014)

식재료와 식품 가운데 40%는 식탁에 오르지도 못하고 버려진다고 합니다. ‘먹을래? 먹을래!’는 버려지는 40%에 주목한 다큐멘터리입니다. 사회 어딘가에서 멀쩡한 음식물들이 버려지는 현실을 보여줍니다.

감독이자 주인공인 그랜트 볼드윈은 아내와 함께 6개월간 ‘폐기된 음식’만 먹고 사는 프로젝트를 시작합니다. 여기서 말하는 폐기된 음식은 충분히 먹을 수 있는 상태인데도 버려진 먹거리(원물ㆍ가공식품 포함)를 말해요. 유통기한이 지났거나, 겉에 약간의 상처가 생겼다는 이유에서죠. 이 영화는 부부가 반년을 어떻게 먹고 사는지 추적합니다.

프로젝트를 시작하고 한 달 뒤, 부부의 냉장고와 팬트리(pantryㆍ식료품 저장고)는 비어갑니다. “식용유는 거의 바닥이고 설탕은 다 떨어졌어. 재미도 없고 프로젝트에 지쳤다.”

당장이라도 관둘 것 같았던 부부. 하지만 보다 치열하게 버려진 음식 찾기에 나섭니다. 어느덧 이들의 일상에서 가장 핵심 스케줄은 먹거리를 찾는 일이 됩니다. 영업이 끝난 식료품점을 순례하며 폐기된 식품을 뒤지는 건 기본. 가끔 푸드 스타일리스트가 고스란히 쓰레기통에 버린 쓸만한 음식을 건지거나 유통기한이 1년이나 남은 초콜릿을 더미로 손에 쥐는 ‘행운’도 생깁니다.

그렇게 3개월, 버려진 음식을 찾는 노하우 생깁니다. 부부의 팬트리엔 온갖 먹거리가 쌓입니다. 프로젝트 첫 달에 겨우겨우 1127달러(약 126만원)어치를 모았지만 다음달부턴 ‘통제 불가능’한 상태가 됩니다. 수집하는 음식들이 어마어마하게 늘어나기 때문이죠. 어딘가에서 가져온 ‘버려진 식품’을 이웃에게 나눠주는 상황까지 벌어집니다.

“이젠 버려진 음식을 찾는 게 아니라 남기지 않는 게 목표가 됐다. 버린 음식 찾는 재미가 붙었지만 그만큼 어마어마하게 식품이 낭비되고 있다는 거다. 굉장히 우울한 이야기다.” 프로젝트 절반을 넘긴 감독이 내뱉은 말입니다.

영화에선 부부의 일상 사이사이에 농부, 유통업자, 요식업자, 호텔 셰프, 농업 전문가들의 이야기가 덧붙여집니다. 탐스럽게 익은 붉은 복숭아가 미세한 흠집 때문에 무수히 폐기되는 농장, 유통기한이 한참 남은 새 후무스들이 콘테이너 가득 버려진 모습은 충격적입니다. 영화는 멀쩡한 음식들이 (주로 고도로 산업화된 나라에서) 버려질 수밖에 없는 구조를 꼬집습니다.

부부는 프로젝트를 무사히 마쳤을까요? 자세한 이야기는 영화에서 확인할 수 있습니다. 다만 이 숫자는 짚고 넘어가야 합니다. 두 사람이 6개월간 모든 ‘버려진 먹거리’를 가격으로 다 합치면 2만달러(약 2200만원)에 달한다는 거죠.

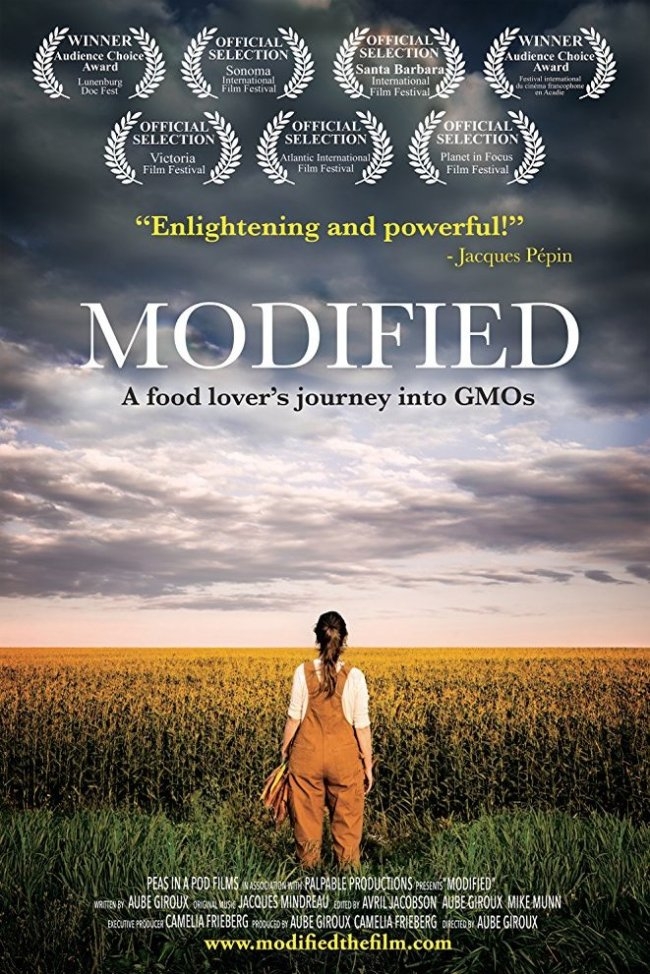

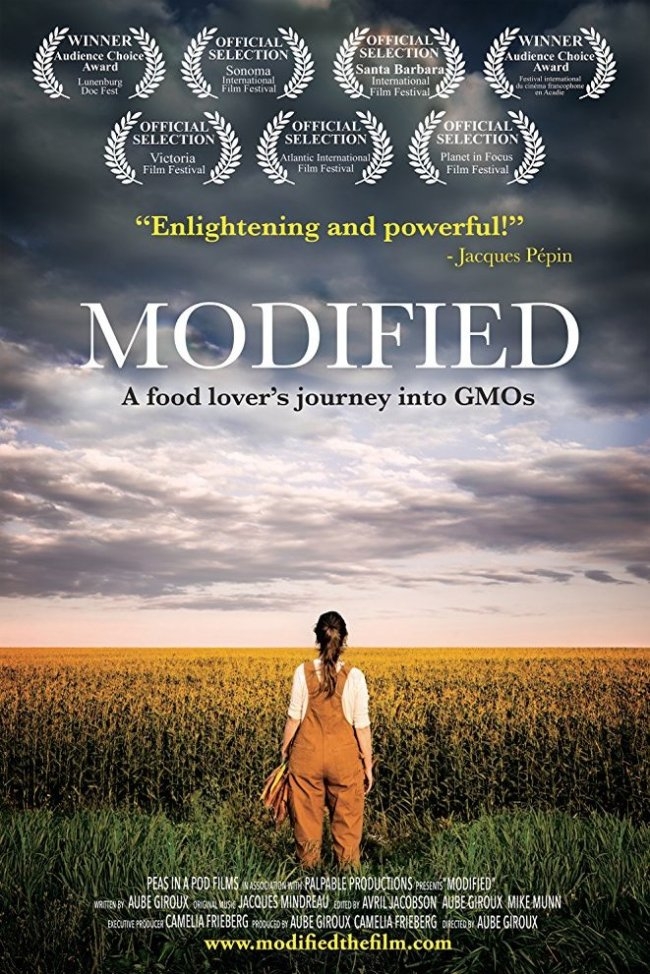

▶조작된 밥상 (Modified, 2017)

“뒷뜰은 우리 가족의 식료품점이었다”. 영화는 텃밭에서 싱싱한 포도며 가지, 양배추, 토마토를 수확하는 장면으로 시작합니다. '조작된 밥상'을 연출한 오브 지로는 엄마가 손수 키운 싱싱한 채소와 과일을 먹으며 성장했습니다. 자연스럽게 내가 먹는 음식이 어디로부터 왔는지를 배웠다고 말하죠.

이 영화는 감독의 자전적 다큐멘터리입니다. 마트에 쌓인 온갖 식품을 마주하면서 떠오른 ‘이 음식은 어디서 왔나’, ‘믿고 먹을 수 있나’라는 문제의식을 담아냈습니다. 그의 카메라는 특히 GMO(유전자 변형 농산물) 이슈를 집중적으로 들여다봅니다.

감독은 생명 공학자, 종자 전문가, 농부, 정치인을 두루 만나 GMO의 문제점을 확인합니다. 그리고 식품 라벨에 GMO 사용 여부를 표시하는 제도를 도입해야 한다고 말합니다. GMO 생산 자체를 막을 수 없다면 소비자들의 ‘알 권리’라도 보장해야 한다는 이유에서죠.

영화에서는 프랑스와 미국에서 GMO 때문에 벌어진 사회갈등이 보여집니다. 1990년대 초중반부터 GMO가 뜨거운 이슈로 떠오른 유럽에선 시민들이 꾸준히 목소리를 낸 덕분에 지난 2004년 식품에 GMO 표시제를 시작했죠.

반면 미국과 캐나다에서 GMO 표시제 추진은 지지부진합니다. 농식품업계, 정치인들 사이의 단단한 카르텔 때문입니다. 물론 GMO 표시를 주장하는 의원들도 있지만 판세를 뒤집기엔 역부족이죠. 영화에 등장하는 캐나다 질 페롱 의원은 “만능달러(Holly Dollar)의 힘이 너무 강하다”고 하소연합니다.

영화는 분명 GMO의 위험성과 농식품업계-정부의 유착을 꼬집지만 문법은 굉장히 부드럽습니다. 중간중간 감독이 직접 식재료를 따고 손질해서 음식을 만드는 과정이 그려지는데요, 자연스럽게 영화 ‘리틀 포레스트’의 장면들이 오버랩됩니다. 동서양을 막론하고 건강한 식재료와 그걸로 만든 따뜻한 음식의 가치는 일맥상통인 모양입니다.

nyang@heraldcorp.com

[지금 뜨는 리얼푸드]

▶ 찹쌀떡 아이스크림이 미국을 사로잡았다

▶ 요리가 맛있어지는 만능양념 '양파청'

▶ 복숭아 향기에 잠도 솔솔...그저 그런 디퓨저가 아니다

▶ 건조한 사무실의 필수템, 캔들 미니가습기

▶ ‘음쓰’ 냄새 없는 쓰레기통이 나타났다!

[리얼푸드=박준규 기자] 지구는 ‘인구 100억명 시대’를 기다리고 있습니다. 유엔(UN)은 100억명을 찍는 시점을 2050년에서 2060년 사이로 예상합니다. 입이 많아지면 자연히 먹을 식량이 문제로 떠오릅니다. 하지만 기후변화의 영향력이 커지면서 건강하고 충분한 식량을 생산할 여건은 점차 나빠집니다.

4일까지 열리는 ‘제 4회 서울국제음식영화제’엔 다양한 음식영화 52편이 상영됩니다. 특히 지속 가능한 식생활, 먹거리 생산을 말하는 영화들이 눈길을 끌었습니다. 누구나 고민하진 않지만 누군가는 골몰하고 대안을 찾아야 할 주제죠. 이들 영화는 “당신의 관심과 참여가 변화를 만들 수 있다”고 말합니다. 대표작들을 소개합니다.

▶먹을래? 먹을래! (Just Eat It - A Food Waste Story, 2014)

식재료와 식품 가운데 40%는 식탁에 오르지도 못하고 버려진다고 합니다. ‘먹을래? 먹을래!’는 버려지는 40%에 주목한 다큐멘터리입니다. 사회 어딘가에서 멀쩡한 음식물들이 버려지는 현실을 보여줍니다.

감독이자 주인공인 그랜트 볼드윈은 아내와 함께 6개월간 ‘폐기된 음식’만 먹고 사는 프로젝트를 시작합니다. 여기서 말하는 폐기된 음식은 충분히 먹을 수 있는 상태인데도 버려진 먹거리(원물ㆍ가공식품 포함)를 말해요. 유통기한이 지났거나, 겉에 약간의 상처가 생겼다는 이유에서죠. 이 영화는 부부가 반년을 어떻게 먹고 사는지 추적합니다.

프로젝트를 시작하고 한 달 뒤, 부부의 냉장고와 팬트리(pantryㆍ식료품 저장고)는 비어갑니다. “식용유는 거의 바닥이고 설탕은 다 떨어졌어. 재미도 없고 프로젝트에 지쳤다.”

당장이라도 관둘 것 같았던 부부. 하지만 보다 치열하게 버려진 음식 찾기에 나섭니다. 어느덧 이들의 일상에서 가장 핵심 스케줄은 먹거리를 찾는 일이 됩니다. 영업이 끝난 식료품점을 순례하며 폐기된 식품을 뒤지는 건 기본. 가끔 푸드 스타일리스트가 고스란히 쓰레기통에 버린 쓸만한 음식을 건지거나 유통기한이 1년이나 남은 초콜릿을 더미로 손에 쥐는 ‘행운’도 생깁니다.

그렇게 3개월, 버려진 음식을 찾는 노하우 생깁니다. 부부의 팬트리엔 온갖 먹거리가 쌓입니다. 프로젝트 첫 달에 겨우겨우 1127달러(약 126만원)어치를 모았지만 다음달부턴 ‘통제 불가능’한 상태가 됩니다. 수집하는 음식들이 어마어마하게 늘어나기 때문이죠. 어딘가에서 가져온 ‘버려진 식품’을 이웃에게 나눠주는 상황까지 벌어집니다.

“이젠 버려진 음식을 찾는 게 아니라 남기지 않는 게 목표가 됐다. 버린 음식 찾는 재미가 붙었지만 그만큼 어마어마하게 식품이 낭비되고 있다는 거다. 굉장히 우울한 이야기다.” 프로젝트 절반을 넘긴 감독이 내뱉은 말입니다.

영화에선 부부의 일상 사이사이에 농부, 유통업자, 요식업자, 호텔 셰프, 농업 전문가들의 이야기가 덧붙여집니다. 탐스럽게 익은 붉은 복숭아가 미세한 흠집 때문에 무수히 폐기되는 농장, 유통기한이 한참 남은 새 후무스들이 콘테이너 가득 버려진 모습은 충격적입니다. 영화는 멀쩡한 음식들이 (주로 고도로 산업화된 나라에서) 버려질 수밖에 없는 구조를 꼬집습니다.

부부는 프로젝트를 무사히 마쳤을까요? 자세한 이야기는 영화에서 확인할 수 있습니다. 다만 이 숫자는 짚고 넘어가야 합니다. 두 사람이 6개월간 모든 ‘버려진 먹거리’를 가격으로 다 합치면 2만달러(약 2200만원)에 달한다는 거죠.

▶조작된 밥상 (Modified, 2017)

“뒷뜰은 우리 가족의 식료품점이었다”. 영화는 텃밭에서 싱싱한 포도며 가지, 양배추, 토마토를 수확하는 장면으로 시작합니다. '조작된 밥상'을 연출한 오브 지로는 엄마가 손수 키운 싱싱한 채소와 과일을 먹으며 성장했습니다. 자연스럽게 내가 먹는 음식이 어디로부터 왔는지를 배웠다고 말하죠.

이 영화는 감독의 자전적 다큐멘터리입니다. 마트에 쌓인 온갖 식품을 마주하면서 떠오른 ‘이 음식은 어디서 왔나’, ‘믿고 먹을 수 있나’라는 문제의식을 담아냈습니다. 그의 카메라는 특히 GMO(유전자 변형 농산물) 이슈를 집중적으로 들여다봅니다.

감독은 생명 공학자, 종자 전문가, 농부, 정치인을 두루 만나 GMO의 문제점을 확인합니다. 그리고 식품 라벨에 GMO 사용 여부를 표시하는 제도를 도입해야 한다고 말합니다. GMO 생산 자체를 막을 수 없다면 소비자들의 ‘알 권리’라도 보장해야 한다는 이유에서죠.

영화에서는 프랑스와 미국에서 GMO 때문에 벌어진 사회갈등이 보여집니다. 1990년대 초중반부터 GMO가 뜨거운 이슈로 떠오른 유럽에선 시민들이 꾸준히 목소리를 낸 덕분에 지난 2004년 식품에 GMO 표시제를 시작했죠.

반면 미국과 캐나다에서 GMO 표시제 추진은 지지부진합니다. 농식품업계, 정치인들 사이의 단단한 카르텔 때문입니다. 물론 GMO 표시를 주장하는 의원들도 있지만 판세를 뒤집기엔 역부족이죠. 영화에 등장하는 캐나다 질 페롱 의원은 “만능달러(Holly Dollar)의 힘이 너무 강하다”고 하소연합니다.

영화는 분명 GMO의 위험성과 농식품업계-정부의 유착을 꼬집지만 문법은 굉장히 부드럽습니다. 중간중간 감독이 직접 식재료를 따고 손질해서 음식을 만드는 과정이 그려지는데요, 자연스럽게 영화 ‘리틀 포레스트’의 장면들이 오버랩됩니다. 동서양을 막론하고 건강한 식재료와 그걸로 만든 따뜻한 음식의 가치는 일맥상통인 모양입니다.

nyang@heraldcorp.com

[지금 뜨는 리얼푸드]

▶ 찹쌀떡 아이스크림이 미국을 사로잡았다

▶ 요리가 맛있어지는 만능양념 '양파청'

▶ 복숭아 향기에 잠도 솔솔...그저 그런 디퓨저가 아니다

▶ 건조한 사무실의 필수템, 캔들 미니가습기

▶ ‘음쓰’ 냄새 없는 쓰레기통이 나타났다!

Most Read Stories

REAL FOODSPREMIUM

MARKET TRENDS

November 20